【企業担当者向け】

嘱託産業医とは?

導入で変わる健康経営と業務内容

嘱託産業医とは?企業が知っておくべき基本

「産業医」という言葉は聞いたことがあっても、「嘱託産業医」となると、その役割や必要性について詳しくご存じない方も多いのではないでしょうか。 この記事では、嘱託産業医の基本から、専属産業医との違い、そして企業にとっての本当の価値まで、中小企業の担当者様が知っておくべきポイントを解説します。

-

嘱託産業医の「基本のキ」:なぜ今、注目されるのか?

-

専属産業医との違いを5つのポイントで徹底比較

まずは、嘱託産業医がなぜ今、多くの企業から注目されているのか、その背景と基本的な役割を見ていきましょう。

嘱託産業医の「基本のキ」:なぜ今、注目されるのか?

従業員の健康を守り、活気ある職場づくりを推進する産業医。 その役割は多岐にわたりますが、嘱託産業医は特に中小企業にとって心強い味方です。 健康経営への関心が高まる今、その柔軟な働き方と専門性が求められています。

-

産業医は企業規模によって選任義務が発生します。

-

従業員数50名以上の事業場では、産業医を選任することが法律で義務付けられています。

-

嘱託産業医とは、非常勤で勤務する産業医のことです。

-

月に1~2回程度の頻度で訪問するのが一般的です。

嘱託産業医は、企業のニーズに合わせて柔軟にサポートを提供できる点が大きな魅力です。

専属産業医との違いを5つのポイントで徹底比較

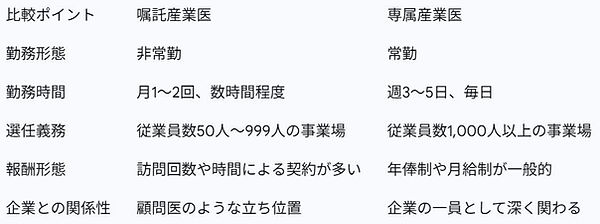

産業医には、嘱託産業医と専属産業医の2種類があります。 どちらも役割は同じですが、その働き方や選任基準には明確な違いがあります。 自社の状況に合わせて最適な選択をするためにも、この違いをしっかり理解しておくことが大切です。

専属産業医は企業に常駐するため、より密接なサポートが可能ですが、人件費の負担が大きくなる傾向があります。

【99%の企業が知らない】嘱託産業医を選任すべき理由

嘱託産業医の選任は、単なる法的な義務ではありません。 実は、多くの企業が気づいていない、従業員の生産性向上や企業の持続的な成長に深く関わる重要な戦略なのです。 このセクションでは、嘱託産業医が企業にもたらす、見過ごされがちな「本当の価値」に焦点を当てます。

嘱託産業医は、まるで企業の健康経営を導く羅針盤のような存在です。

嘱託産業医の業務を「見える化」!

企業が得られる3つのメリット

嘱託産業医の業務は、定期的な職場巡視や健康診断結果の確認だけではありません。 彼らの専門的な視点とアドバイスは、企業の未来を形作る大きな力となります。 ここでは、具体的な業務内容を通じて、企業が得られる3つの重要なメリットをご紹介します。

メリット1:職場環境の改善と生産性向上

嘱託産業医は、専門家の視点から職場環境をチェックし、従業員がより安全で健康的に働けるための具体的な改善策を提案します。 これにより、以下のような効果が期待できます。

-

従業員の身体的・精神的な負担軽減

-

業務効率の向上

-

休職率の低下

-

イキイキと働ける職場風土の醸成

メリット2:ストレスチェックや健康相談の質の向上

従業員の心身の健康を支えることは、企業の重要な責務です。 嘱託産業医がいることで、専門家によるきめ細かなサポートが可能になります。

-

ストレスチェックの実施と結果の分析

-

メンタルヘルス不調者への面談や専門機関への橋渡し

-

健康診断結果に基づいた個別の健康相談

-

従業員の健康意識向上に向けた啓発活動

メリット3:法令遵守と企業のブランド力向上

法律で定められた産業医の選任義務を果たすことは、企業の信頼性にも直結します。 また、積極的に従業員の健康を守る姿勢は、対外的にもポジティブなイメージを与えます。

-

労働安全衛生法などの法令遵守

-

コンプライアンス意識の高い企業としての評価

-

従業員のエンゲージメント向上

-

優秀な人材の獲得と定着

嘱託産業医は、中小企業にとって、コストを抑えながらも健康経営を実現するための非常に有効な手段です。

嘱託産業医の費用相場と契約形態

「嘱託産業医の費用って、一体いくらくらいが妥当なんだろう?」 「契約ってどうすればいいの?」 このような疑問をお持ちの担当者様も多いのではないでしょうか。 このセクションでは、嘱託産業医にかかる費用の相場と、契約時に確認すべきポイントについて、わかりやすく解説します。

-

嘱託産業医にかかる費用を「適正価格」で抑える2つの方法

-

契約前に確認!嘱託産業医との最適な契約形態を見つける3つの視点

まずは、嘱託産業医の費用を適正な範囲に抑えるための具体的な方法を見ていきましょう。

嘱託産業医にかかる費用を「適正価格」で抑える2つの方法

嘱託産業医の費用は、月額3万円〜10万円程度が一般的な相場です。 しかし、費用は産業医の経験や地域、訪問頻度によって大きく変動する可能性があります。 ここでは、コストを抑えながらも質の高いサービスを受けるための2つのポイントをご紹介します。

方法1:産業医紹介サービスを利用する

産業医紹介サービスを利用することで、費用を適正価格に抑えられる可能性があります。 サービスによっては、複数の医師から相見積もりを取ることができ、相場を把握しやすいというメリットもあります。

-

複数の産業医候補から比較検討できる

-

契約後のサポートが充実している場合がある

-

料金体系が明確で安心して利用できる

方法2:自社のニーズに合わせた業務範囲を明確にする

嘱託産業医の業務範囲を事前に明確にすることで、費用対効果を高めることができます。 例えば、「健康診断の結果確認と面談のみ」など、必要な業務に絞って依頼することで、無駄なコストを削減できます。 契約前に、以下の業務範囲を話し合っておきましょう。

-

職場巡視の頻度

-

ストレスチェックの実施

-

健康相談や面談の対応

-

安全衛生委員会への参加

契約前に確認!

嘱託産業医との最適な契約形態を見つける3つの視点

嘱託産業医との契約は、企業の健康経営の基盤となります。 契約内容を曖昧にしたまま進めてしまうと、後々のトラブルに繋がりかねません。 ここでは、最適な契約形態を見つけるための3つの重要な視点をお伝えします。

視点1:報酬体系を理解する

嘱託産業医の報酬体系は、大きく分けて「月額固定制」と「時間制」の2つがあります。 自社のニーズに合わせて、最適な形態を選びましょう。

視点2:契約期間と更新条件を確認する

契約期間や自動更新の有無も、必ず確認すべき重要なポイントです。 一般的には1年ごとの契約が多いですが、契約期間が長くなると、途中解約が難しくなるケースもあります。

-

契約期間は1年、2年などと定められているか

-

契約の更新方法はどうなっているか

-

途中解約に関する取り決めがあるか

視点3:アフターフォローの有無をチェックする

契約後のサポート体制が整っているかも、選定の重要な判断基準です。 特に初めて嘱託産業医を導入する企業にとっては、専門家によるサポートは心強いものです。

-

契約後の相談窓口は設置されているか

-

業務報告書の提出はあるか

-

契約内容の見直しは可能か

-

担当者が変更になった場合の引き継ぎはスムーズに行われるか

嘱託産業医を有効活用するためのヒント

嘱託産業医を選任したら、それで終わりではありません。 重要なのは、その専門性を最大限に引き出し、企業の健康経営にどう活かしていくかです。 このセクションでは、嘱託産業医との連携を深めるための具体的な秘訣と、その連携が企業にもたらす具体的な効果についてお伝えします。

-

嘱託産業医との連携を最大化!「健康経営を加速させる」4つの秘訣

-

【データで証明】産業医のサポート体制が企業にもたらす3倍の効果

まずは、嘱託産業医との連携を円滑にし、そのサポートを最大限に引き出すための具体的な秘訣を見ていきましょう。

嘱託産業医との連携を最大化!

「健康経営を加速させる」4つの秘訣

嘱託産業医は、月に数回しか事業場を訪れません。 だからこそ、その限られた時間を有効に使うための「戦略」が非常に重要になります。 嘱託産業医を単なる「義務を果たす人」ではなく、企業の健康経営を共に進める「強力なパートナー」として迎え入れる意識が大切です。

秘訣1:事前に情報共有を徹底する

産業医が訪問する前に、自社の現状や課題、特に注力してほしいことなどを具体的に共有しておきましょう。 これにより、産業医は訪問時に的確なアドバイスを提供できます。

-

従業員の健康状態に関するデータ(健康診断結果など)

-

職場環境に関する情報(ハラスメント相談件数など)

-

会社が抱える健康経営上の課題

-

産業医への相談内容や議題

秘訣2:従業員が相談しやすい環境を作る

嘱託産業医との連携を成功させるには、従業員が気軽に相談できる環境づくりが不可欠です。 相談窓口を明確にし、産業医の存在を周知しましょう。

-

産業医の氏名やプロフィールを掲示する

-

相談方法(面談、メール、チャットなど)を明記する

-

相談内容のプライバシーが守られることを保証する

秘訣3:衛生委員会を効果的に活用する

労働安全衛生法で定められた衛生委員会は、嘱託産業医と企業が連携を深めるための重要な場です。 産業医の専門的な知見を活用し、具体的な改善策を議論しましょう。

-

産業医に意見を求める議題を事前に用意する

-

議事録を作成し、産業医からのアドバイスを記録する

-

委員会の場で出た意見や改善策を社内で共有する

秘訣4:産業医の専門性を尊重する

嘱託産業医は、従業員の心身の健康に関する専門家です。 彼らの意見や助言を尊重し、積極的に健康経営に活かす姿勢が重要です。 専門家としての意見に耳を傾けることで、思わぬ課題の発見や解決につながる可能性があります。

【データで証明】

産業医のサポート体制が企業にもたらす3倍の効果

産業医を「選任した」という事実だけでなく、そのサポート体制を充実させることで、企業には目に見える大きな効果が生まれます。 これは、ただの義務ではなく、企業を成長させるための「先行投資」と言えるでしょう。 ここでは、産業医のサポート体制が企業にもたらす、驚くべき3つの効果をご紹介します。

効果1:従業員の離職率低下

嘱託産業医によるメンタルヘルスサポートや健康相談の体制が整っている企業は、従業員が「会社に大切にされている」と感じる傾向があります。 これにより、会社への愛着が高まり、離職率の低下につながる可能性があります。

効果2:生産性の向上

健康的な従業員は、仕事への集中力が高く、生産性も向上します。 産業医が提供する健康管理プログラムやストレスマネジメントは、従業員一人ひとりのパフォーマンスを底上げします。

効果3:企業イメージの向上

従業員の健康を大切にする企業姿勢は、社内外からの評価を高めます。 健康経営優良法人などの認定取得も視野に入り、優秀な人材の確保や取引先からの信頼獲得に繋がる可能性があります。

嘱託産業医との連携を深めることは、企業の持続的な成長に向けた、最も賢明な投資と言えるかもしれません。

まとめ

嘱託産業医の導入は、単なる法律遵守ではなく、企業の未来を形作る重要な経営戦略の一つです。 この記事では、嘱託産業医の基本的な知識から、探し方、費用、そして有効な活用法までを解説しました。

記事全体のポイント振り返り

-

嘱託産業医の基本: 従業員50名以上の事業場で選任義務がある非常勤の産業医です。専属産業医と比べてコストを抑えつつ、健康経営を推進できる点が中小企業にとって大きなメリットとなります。

-

業務内容とメリット: 職場巡視や健康相談、ストレスチェックなどを通じて、従業員の心身の健康をサポートします。その結果、生産性の向上、離職率の低下、企業イメージの向上といった多岐にわたるメリットが期待できます。

-

探し方と選任のポイント: 闇雲に探すのではなく、自社の課題を明確にし、産業医紹介サービスなどを活用して複数の候補を比較検討することが成功の鍵です。費用面では、月額3万~10万円が相場ですが、業務範囲を明確にすることで適正価格に抑えられます。

-

有効活用: 嘱託産業医を最大限に活用するためには、企業側からの積極的な情報共有と、従業員が相談しやすい環境作りが不可欠です。

最後に

嘱託産業医は、企業の健康経営を加速させる心強いパートナーです。 今回の記事で解説した内容が、貴社の産業医選任における羅針盤となり、従業員と会社の未来を明るく照らす一歩となることを願っています。

より詳しい情報が必要な場合や、具体的な産業医選びでお悩みの場合は、産業医紹介サービスの活用を検討してみるのも良いでしょう。